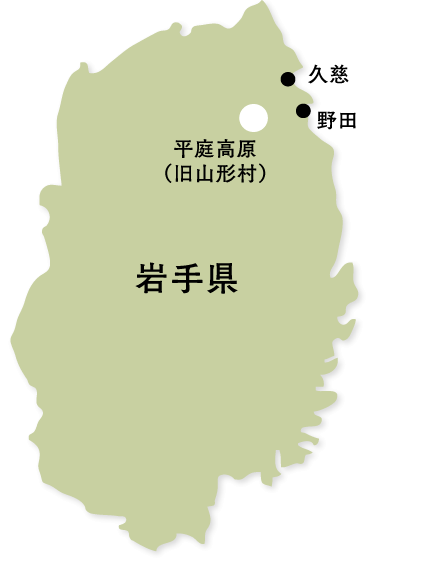

岩手県の北部に位置する山形地区。北上高地の北陵部となるこの地域がわたしたちの暮らしの場であり、活動拠点です。この地域で短角牛の飼育で続けられてきたのが「夏山冬里」というスタイル。5月中旬、新緑が芽吹く頃になると、標高500〜800m程度の丘陵部に拓かれた放牧地に牛を放ち、秋が深まる10月になると牛たちを放牧地から再びそれぞれの牛舎へと戻すというサイクルで飼育するものです。この飼育方法を可能としているのが北上高地という独特の地形と気候です。連なる山々はそのほとんどは標高1000m以下でなだらかな山容は放牧地に適しています。また、ヤマセと呼ばれる冷風は、作物の生育にはデメリットですが酷暑を嫌う短角牛にとっては心地よい環境を作り出してくれます。この地方独特の気候風土が短角牛にとってはかけがえのないものなのです。

山形村短角牛の繁殖では「まき牛」と呼ばれるスタイルがとられています。これは血統に優れた1頭の雄牛を約40〜50頭程度の雌牛の群れに放ち、自然交配を促すもので牛たちの生命力に任せた繁殖のスタイルです。黒毛和牛のほとんどが人工受精による繁殖により誕生しているという現実を踏まえると、わたしたちが育てている短角牛はその生命の誕生さえも自然に則したものだと考えています。

厳冬期に生まれる子牛たち

短角牛の妊娠期間は約280日。雌牛は初夏の山上げから秋の山下げの間に種牛と自然交配して妊娠するため、出産時期は里の牛舎に戻ってからの冬の時期となります。とくに出産シーズンのピークは2月の厳冬期。マイナス10度以上にもなる極寒の最中に子牛は誕生します。そのため、わたしたち生産者もこの時期はとても忙しい季節です。肥育の世話をしながらも母牛たちの健康管理に気を使いながら出産の時期を待ちます。出産はもちろん、自然分娩です。難産が多いことで知られる黒毛和牛に比べ、夏の間にしっかり運動して足腰を丈夫に鍛えてきた短角牛は安産が多く、初産をのぞけば人が手助けする必要はあまりありません。とはいえ、生産者としては無事に子牛が誕生してくれるかどうかやはり心配なもの。短角牛の出産は、なぜか凍りつくような夜中に出産することが多く、おかげでこの時期の生産者たちはどうしても寝不足気味になってしまいます。

山形村短角牛は肉用種として飼育されていますが、もうひとつの素顔がなんと闘牛。この地で行われている闘牛は、藩政時代、荷役に使う牛のなかで先頭に立つ牛(ワガサ)を決める際に牛にツノ突きをさせたことが始まりとされています。現在行われている平庭闘牛大会は観光行事である一方、若い闘牛のお披露目も兼ねており、ここで見出された若い牛たちは新潟や徳之島といった闘牛の本場へと渡り、活躍しています。

普段は穏やかな性格の持ち主である短角牛ですが、ツノを突き合わせると一気に闘志をむき出しにする短角牛。その躍動感溢れる闘いは多くのファンを魅了し続けています。

平庭高原の風物詩 闘牛大会

日本一の白樺林で知られる山形地区の平庭高原では、春から秋にかけて4回の闘牛大会が行われています。大会当日、特設の闘牛場に続々と集まってくるのは、生産者が飼育する闘牛のほか、これから闘牛へと育っていこうとする若牛たち。砂を巻き上げながら闘う牛たちの迫力に誰もが引き込まれます。

わたしたちが暮らす山形地区には、「野田街道」、通称「塩の道」と呼ばれる歴史の道が走っていました。その名の通り、三陸沿岸で直煮製塩によって生産された塩を内陸へと運ぶ道で、盛岡をはじめとする内陸部の生活には欠かすことができない役割を持っていました。

この塩の道で塩を運搬する際に活躍したのが短角牛のルーツとなる南部牛でした。足腰が強靭で温厚な性格の南部牛は最高の荷役牛として長年に渡って活躍しました。明治になって、交通網の発達や生活環境の変化から塩の道の利用が廃れていくこととなり、南部牛の活躍の場が減っていきますが、ショートホーン(英国産)との交配によって肉用種としての価値を見出され、この地では現在まで牛と暮らす文化が続いていくことになりました。

塩の道をたどって、三陸沿岸から盛岡へ

塩の道で塩を運ぶ際、牛を連れて旅する牛方ひとりにつき、牛は7、8頭で、その群れの単位を「ひとはずな」と呼びました。牛1頭につき約100kgの荷を積んだとされているので、1回の旅で700から800kgの塩を運んだことになります。三陸から盛岡まで、北上高地を越えていく旅の行程は約110kmほどで、かかる日数は約7日ほど。幾重にも連なる山を牛とともに越えていく旅は過酷なものでしたが、牛方は南部牛追い歌とともに盛岡城下を目指し歩き続けました。